川观新闻·甘孜观察 张莹

8月18日,在第八个“中国医师节”来临之际,记者走进甘孜藏族自治州人民医院儿科,近距离体验这群守护高原幼苗的“健康卫士”日常。

作为甘孜州唯一一家综合性三甲医院的临床儿科,这里不仅是四川省儿科质量控制中心甘孜州分中心、国家级住院医师规范化培训基地,更是全州危重新生儿和儿童急救的坚强后盾。五个诊疗区——普儿病房、新生儿重症监护室(NICU)、儿童重症监护室(PICU)、儿科门急诊、儿童保健门诊,构成了一个守护生命初程的完整体系。

玩具作“桥梁” 查房有温度

早晨8点半,医护人员交班。

早晨8点半,医护人员交班。

早晨9点,查房开始,与想象中严肃紧张的氛围不同,病房里飘荡着轻柔的问候和偶尔响起的稚嫩笑声。

“小朋友早上好,今天怎么样呀?”走到15号病床,儿科副主任邓英掏出一个叮叮当当响的挂件,原本因害怕检查而哭闹的患儿,眼睛瞬间亮了起来。

几步之外的22号病床,儿科医生徐鑫则俯下身,用一个迷你玩具“骗”着一位抗拒听诊的男孩配合检查。

“孩子对医院环境本就有恐惧,硬邦邦的检查只会加剧抵触。”儿科医生唐霞说,这些小物件让查房效率提高了不少,病房里的哭声也少了许多。

记者观察到,查房队伍中,每位医生胸前都挂着玩具:会发光的小恐龙、能捏出响声的卡通手偶、卡通造型的减压球……

“儿科查房不只是查病情,更要先拉近和孩子的距离,看到玩具,孩子们的紧张感会减轻很多。”邓英向记者解释,儿科患者大多年龄小,面对医生时容易哭闹抗拒,这些小玩具成了医生们与患儿沟通的“桥梁”,已成为科室文化的一部分。

24小时守护 与时间赛跑

医护人员在新生儿监护室查房。

医护人员在新生儿监护室查房。

查完普通病房,记者跟随医护团队来到新生儿监护室(NICU)。这里恒温恒湿,保温箱里躺着不同病情的十几个新生婴儿,医护人员一边轻声细语地逗着娃娃、一边进行查房及护理。

“这是3天前刚收治的早产儿,胎龄只有29+周,体重还不到1500克。”儿科医生夏柯颖指着保温箱里的宝宝介绍,“小家伙因早产出生时呼吸困难,医护人员立即进行了气管插管和注射PS等治疗,现在病情稳定了。”在另一个保温箱前,医生们正在为一名患有黄疸的新生儿调整蓝光治疗的强度。

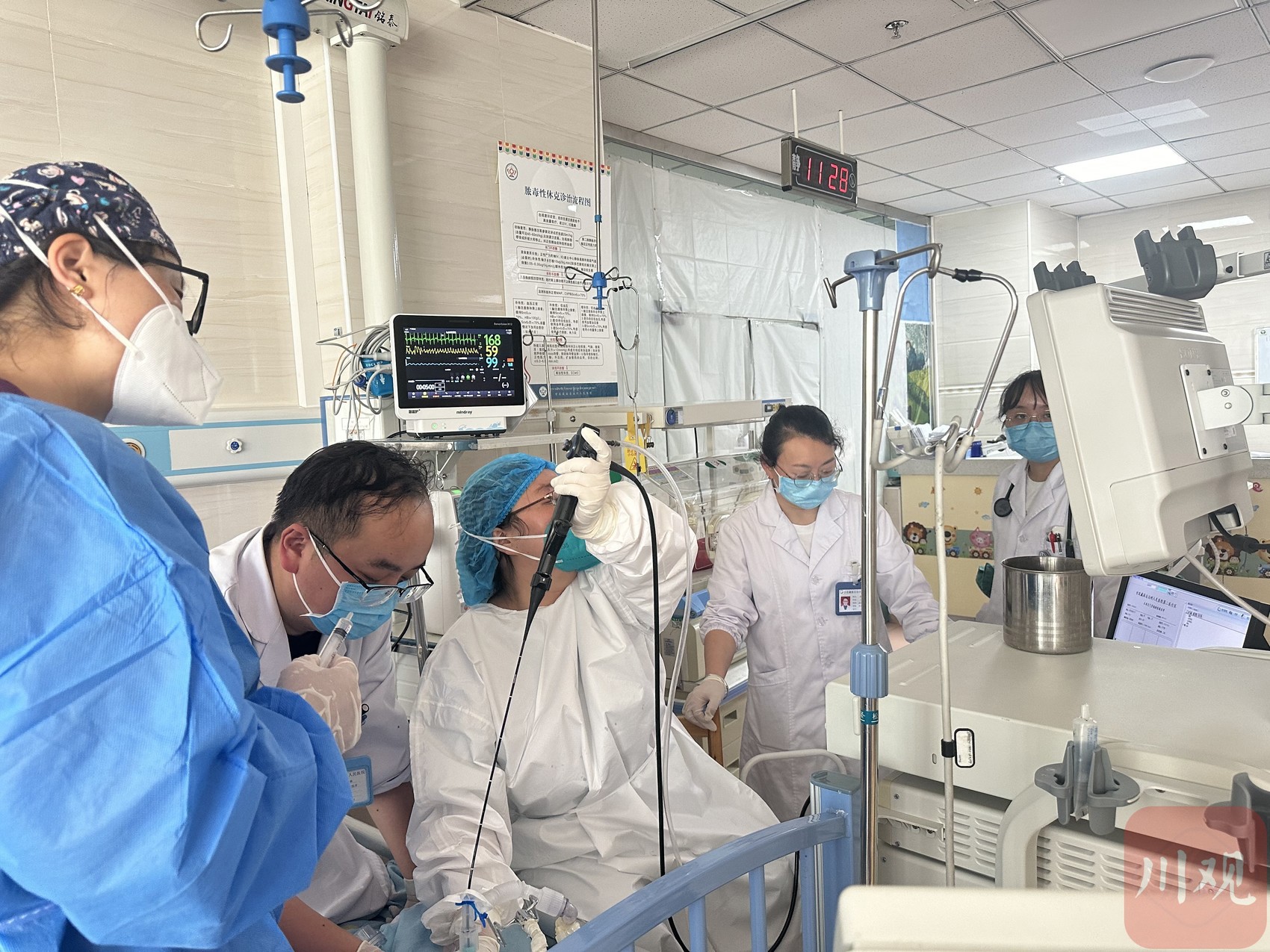

医护人员正在为患儿做支气管镜。

医护人员正在为患儿做支气管镜。

“早产儿的各个器官都没发育成熟,我们要像照顾自己的孩子一样,时刻关注他们的呼吸、心率、体温和喂养等情况。”唐霞说,这里的医护人员实行24小时轮班制,每个宝宝都有专属的护理记录,“根据病情变化,时刻调整治疗方案,就像在和时间赛跑”。

门诊里的守护 伴随成长每一步

“宝宝最近辅食吃得怎么样?”离开NICU的紧张氛围,记者又跟随医护人员一行来到儿童保健科门诊,邓英正在为患儿做检查,她耐心地向家长询问喂养情况,还拿出玩具逗患儿笑,观察患儿的反应。

儿童保健门诊,邓英正在为患儿检查。

儿童保健门诊,邓英正在为患儿检查。

这里虽没有病房的紧张,却有着另一番忙碌——医生们忙着为孩子做生长发育评估、营养指导、心理行为筛查,诊室里不时传来孩子们的笑声和家长的咨询声。

据悉,儿科现有医护人员59名,其中主任医师1名、副主任医师4名、主治医师4名、医师21名,副主任护师1名,主管护师9名、护师16名、护士3名。

砥砺前行 舍小家“护”大家

“咱们的医师来自不同的省份,大家说着不同口音的普通话,却有着同样的耐心和爱心。”邓英告诉记者,科室里大部分医生都是“背井离乡”来到这里,“有的医生老家在山东,有的在河北,有的在贵州,为了这份事业,大家都把家安在了这座城市。”

然而,对这些儿科医生来说,“照顾别人的娃娃”容易,“陪伴自己的娃娃”却很难。

虽然对自家孩子充满愧疚,但在科室里,大家却像一家人一样互相扶持。“谁家里有事,大家都会主动帮忙顶班;谁遇到难处理的病例,大家会一起讨论解决方案。”儿科医生刘勤说,“我们常说,虽然我们欠了自家孩子的陪伴,但我们守护了更多孩子的健康,这份责任,值得我们坚守”。

儿科医护人员合照。

儿科医护人员合照。

谈及未来,邓英表示,儿科将继续砥砺前行,提升医护团队能力,有序外派医护人员到上级医院进修学习,不断提升接诊能力及业务水平,并优化就诊流程,不断提升患儿及家人的就诊体验感。

同时,将争取多方支持、完善儿童硬件实施设备配置,不断提升就医满意度,构建和谐医患关系。此外,还要做好规培带教工作,为儿科不断培养新生力量以及重视儿童保健及新生儿的随访管理工作,为儿童健康成长保驾护航。

图片由受访者提供。