川观新闻·甘孜观察 洛绒尼玛 张莹

现场图片。

现场图片。

8月26日晚,恰逢甘孜藏族自治州成立75周年之际,记者走进德格印经院景区,德格县第二届岭·格萨尔王音乐季系列活动——德格雪脉“掌心之作”情景艺术秀正在举行。

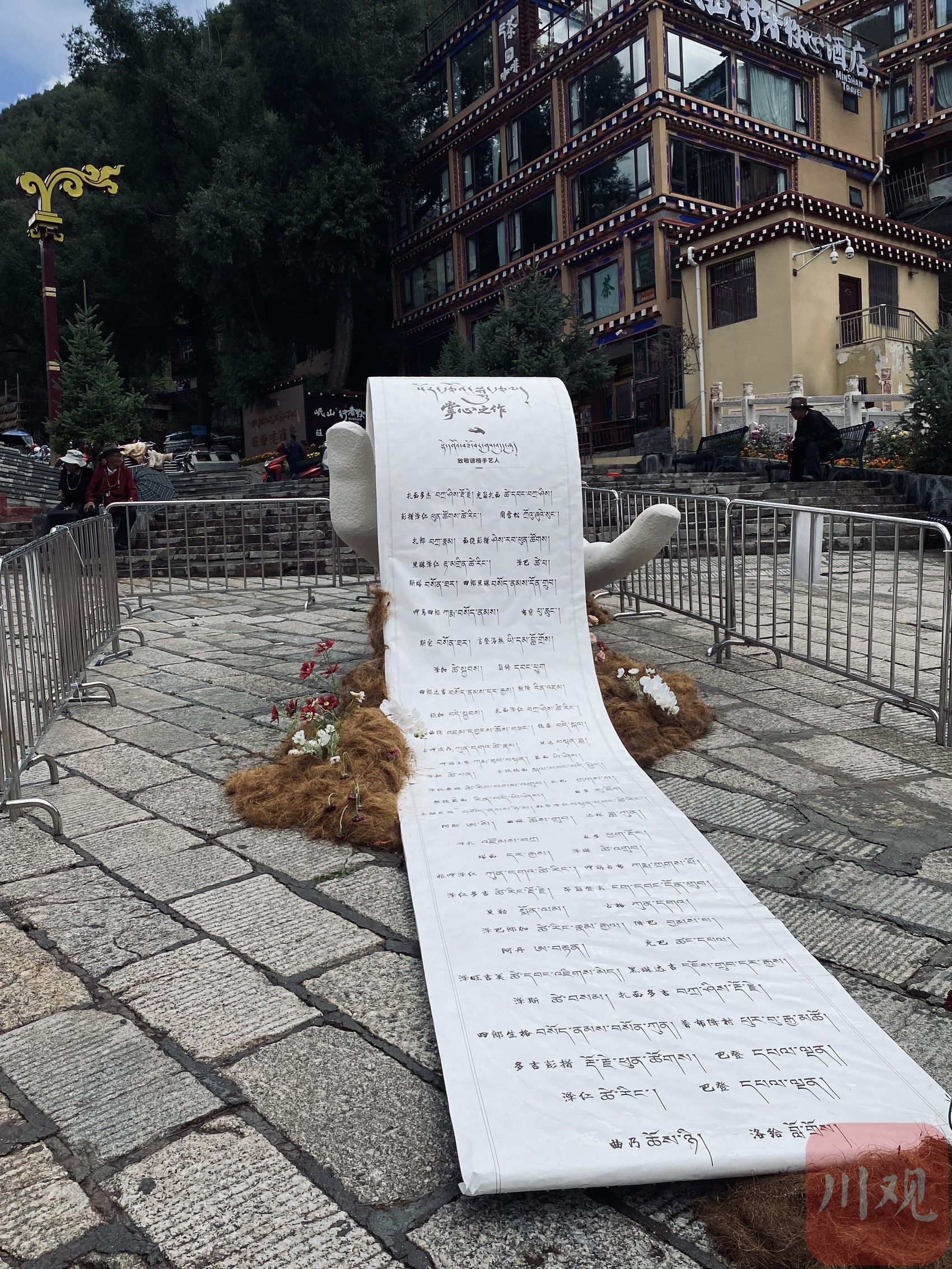

走进景区,映入眼帘的是一座极具震撼力的艺术装置。它以藏文化敬意手势为造型,静静地矗立在广场中央,手心上放置横幅纸张装置。特别的是,纸张上搜集有近百年来参与德格印经院印经、刻经、刷经、装经的手工艺人姓名。

一旁的民艺艺术展区,展出了摄影师深入麦宿、八帮等地拍摄的当地民艺人双手的特写照片。每一张照片都记录着一双独特的手和它背后的故事。有雕刻经版的手,布满老茧却稳如泰山;有制作黑陶的手,沾满陶土却灵动巧妙;有绘制唐卡的手,沾染颜料却精准无比……

这些手的主人们,有的是国家级非遗传承人,有的是年轻学徒,但他们都有一个共同点——对传统手工艺的执着与热爱,以及共同守护中华优秀传统文化的坚定信念。

阿里古格弹唱。

阿里古格弹唱。

展览现场,观众们驻足凝视,从这些手的纹路中阅读的不仅是岁月的故事,更是甘孜州建州75年来,各族群众手足相亲、守望相助的温暖历程。

夜幕完全降临,情景演出正式开始。古典歌者演唱着印经院馆藏古韵,阿里古格弹唱、塔城热巴、格萨尔说唱、嘉绒成人礼、麦宿卓且等歌舞依次呈现。

演出现场,没有华丽的舞台,只有印经院的红墙为屏、石阶为座。这样一场活动的意义究竟何在?

当这些源自不同地域、不同民族的艺术形式在同一时空中交汇碰撞,让记者深切体会到,文化虽然多元,但情感能够相通;艺术形式虽有差异,但精神追求却能共鸣。

这或许就是中华民族共同体最真实的模样——各美其美,美美与共。

“策划这个活动,就是希望以一双手为线索,串联起德格深厚的文化血脉,也映照甘孜州75年来各族文化互鉴融通、民心相契的伟大进程。”“雪脉计划”活动主理人次扎表示。

以藏文化敬意手势为造型的艺术装置。

以藏文化敬意手势为造型的艺术装置。

谈及举办这场秀的初衷,次扎表示,“在当今追求效率和速度的时代,我们反而更需要这些‘慢’的智慧。这些手艺人,他们用一辈子的时间打磨一门技艺,指尖流淌的不是简单的技术,而是整个民族的文化基因和生命哲学。我们记录的不仅是名字和手艺,更是一种即将消失的生活方式和精神世界——而这些东西,恰恰是铸牢中华民族共同体意识最深层的文化根基。”

他接着说,“所以我们不再满足于静态的保护,而是要创造性地转化。‘掌心之作’就是一个尝试——用当代人喜闻乐见的艺术形式,让传统手艺与现代审美对话,让老手艺人有尊严,让年轻人有兴趣,让各民族文化在创新中交融,在传承中发展。”

记者现场感受到,这不仅仅是一场文化的盛宴,更是一次中华民族共同体意识的生动诠释——它让抽象的理念变得可触可感,让手艺从“被保护”的被动中走出,重新成为可感、可触、可落泪的活态生命,将“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的深刻内涵,具象地展现在这片曾经见证茶马古道各族交融的土地上。

记者手记:

夜色中,这双“手”熠熠生辉,仿佛不只是一件艺术装置,更是一座无声的桥梁。它向前伸去,既是对德格工匠精神的致敬,也是向所有守护文化根脉的人们伸出的理解与握紧。

当我走近那些手部特写的影像,恍惚间仿佛能触到指尖的温度与呼吸。我想象这每一双手的主人是如何用一生的光阴,重复、打磨、坚守、传递。

这场艺术秀最打动我的,是让手艺从“被保护”的被动中走出,重新成为可感、可触、可落泪的活态生命。当我看见年轻人举起手机专注记录、孩子们踮脚触碰手印的瞬间,我忽然明白:传承的真正意义,不在于复制过去,而在于让古老的灵魂,穿上今天的衣裳,走向更远的远方。