川观新闻·甘孜观察 张莹 洛绒尼玛

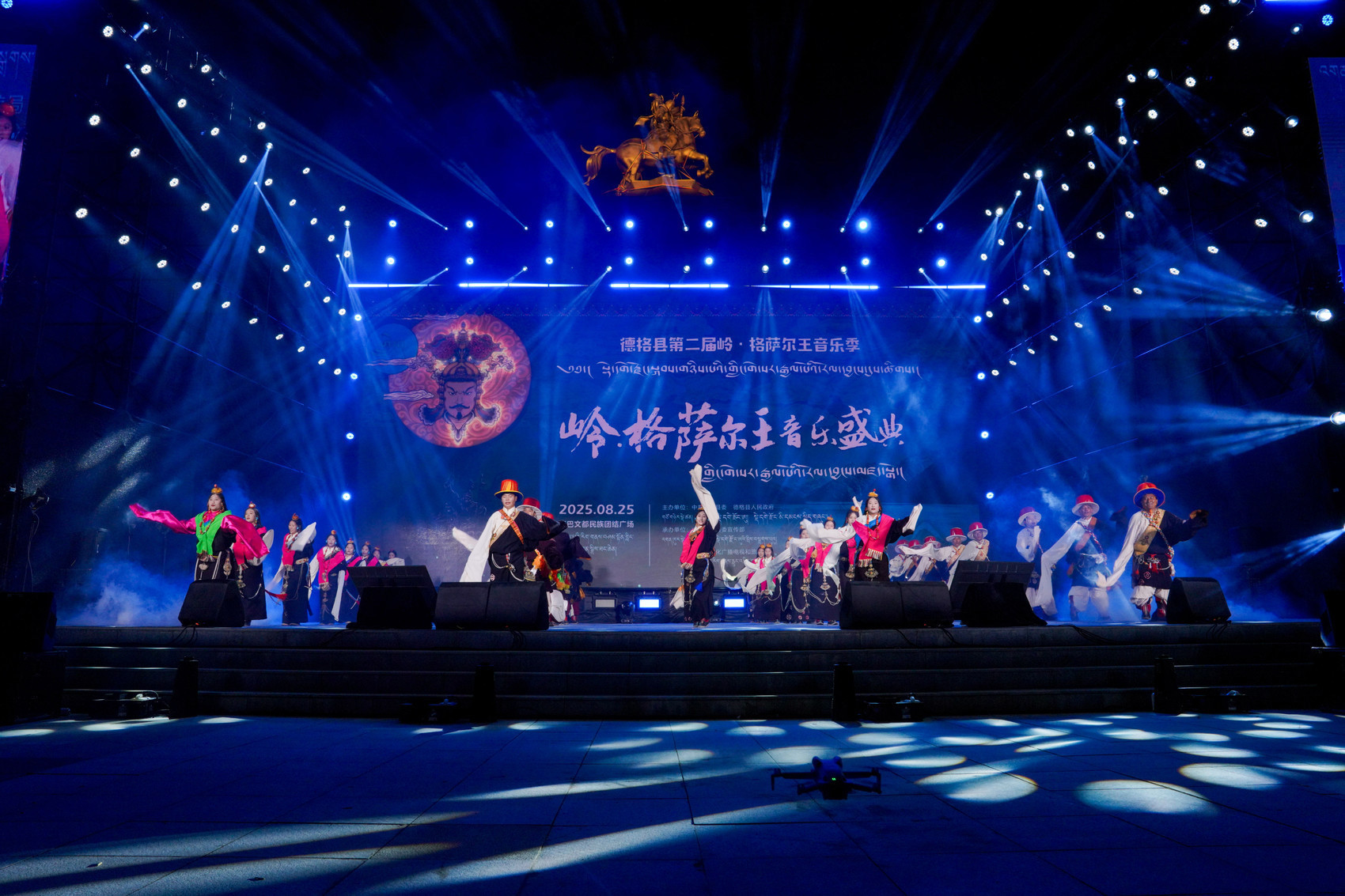

8月底,在德格县康巴文都海螺广场的舞台上,三十位少年舞者以铿锵舞步再现《岭·格萨尔之舞》的英雄史诗,弦胡声与锅庄舞步交织,传统说唱与现代音乐碰撞;在格萨尔王铜像下,8岁的州级格萨尔说唱传承人洛布占堆正声情并茂地说唱史诗,稚嫩的嗓音与千年史诗形成奇妙共振——这是德格县第二届岭·格萨尔王音乐季的现场,也是一座高原小城以文化为引擎,书写发展答卷的生动缩影。

格县第二届岭·格萨尔王音乐季的现场。

格县第二届岭·格萨尔王音乐季的现场。

现场:

一场音乐季的多重意义交织

2025年恰逢甘孜藏族自治州建州75周年,德格县于8月24日至26日举办了第二届岭·格萨尔王音乐季系列活动,这场以草原为舞台、史诗为底色的文化盛宴,突破了简单的文艺汇演模式,构建了一个包含九大板块系列活动的复合型文化工程。

群众参与度极高,活动现场座无虚席。

群众参与度极高,活动现场座无虚席。

德格县作为格萨尔文化的重要发祥地和传承中心,此次音乐季既是向州庆献礼的创新实践,也是铸牢中华民族共同体意识、推动民族团结进步的生动注脚。

从“文化德格宣传大使”选拔、本土歌手音乐会,到传统歌舞展演、“指尖艺术”主题展等,当记者走入音乐季现场,最先注意到的,是它迥异于普通文艺汇演的策划逻辑,现场九个板块彼此咬合,它们指向的不仅是表演,更是一种系统性的价值构建:传统如何被现代接纳,文化资源如何转为发展资本,地方性能否走向更广阔的认同。

活动现场。

活动现场。

“我们办音乐季,从来不是为了热闹而热闹。”德格县委常委、县政府副县长齐继勇语气坚定。他强调,这场活动旨在同步实现文化传承、旅游推广、经济拉动与民族团结的多重效益。“我们要着力构建以文化强带动产业兴、百业兴的发展格局。”

这句话背后,是一个民族地区寻求高质量发展路径的自觉。

夜幕下,当新编《格萨尔节拍》以电子节奏混合传统吟唱,台下的观众跟随同一节拍鼓掌、呼应。此时无需言说,文化显露出它最本真的力量——它不是挂在墙上的绘画,而是流在血液里的节律,是连接不同群体的精神媒介。

寻根:

文化基因从保护到创新的现代转化

岭·格萨尔王,是英雄史诗《格萨尔王传》中的主人公,也是藏族人民心中的精神图腾,更是“四川历史名人”之一。传唱千年的《格萨尔王传》被誉为目前世界上最长的“活”史诗,其浩瀚的篇幅、深邃的文化内涵和独特的口传艺术,已入选世界非物质文化遗产名录。

非物质文化遗产如何才能真正“活”在当下?

当前,“保护与创新的平衡”已成为德格县文化工作的核心课题。德格县不仅对格萨尔文化进行挖掘整理,还积极推动其与现代艺术、旅游产业的融合。例如编创《原色康巴》《格萨尔音乐剧》等剧目,开发“觉如带你游德格”等主题旅游线路,并打造了50余种特色旅游产品。

G317旁的风景。

G317旁的风景。

在麦宿地区,传统手工艺通过“麦宿手造”区域公共品牌进行现代化转型,黑陶、金银器等产品融合现代美学,走向更广阔的市场。同时德格县积极探索“非遗+”模式,投入1400万元建成麦宿民族手工艺传承园,建设了19个非遗车间、非遗工坊,开发藏纸、土陶、木雕、牛毛绒编织等衍生品20余类,年销售额达1000万元,成功带动2000余名群众实现“家门口”就业增收。

德格黑陶。

德格黑陶。

据悉,德格县已成功申报各级非遗项目116个,国家、省、州级非遗传承人482人,省级非遗团体1个。他们采取“师徒相授”与职业教育结合的模式,并开设数字营销等课程,帮助年轻匠人成长。此外,还通过“线上征集+线下寻访+社群推荐”挖掘人才,分类建立动态人才库,落实老艺人结对授业,仅非遗课程受益学生就达5000余名。

融合:

中华民族共同体的德格实践

作为国家级民族团结进步示范县,近年来,德格县通过一系列创新文化实践,让中华优秀传统文化成为连接各民族的情感纽带,不断铸牢中华民族共同体意识。

德格县拥有世界级文化遗产德格印经院,这里保存着32万余块藏文典籍雕版,被誉为“雕版印刷的活化石”。此外,德格还是格萨尔王故里、南派藏医药发源地和中国藏族传统手工艺之乡。

印经院工人正在修复雕版。

印经院工人正在修复雕版。

不久前,德格县岭·格萨尔合唱团以原创歌曲《德格幸福谣:欢歌颂党恩》荣获“强基工程——‘村歌嘹亮’2025年全国集中展演”“幸福好声音”奖,成为四川省唯一入选代表。

德格县岭·格萨尔合唱团携原创歌曲《德格幸福谣:欢歌颂党恩》获得“幸福好声音”奖。

德格县岭·格萨尔合唱团携原创歌曲《德格幸福谣:欢歌颂党恩》获得“幸福好声音”奖。

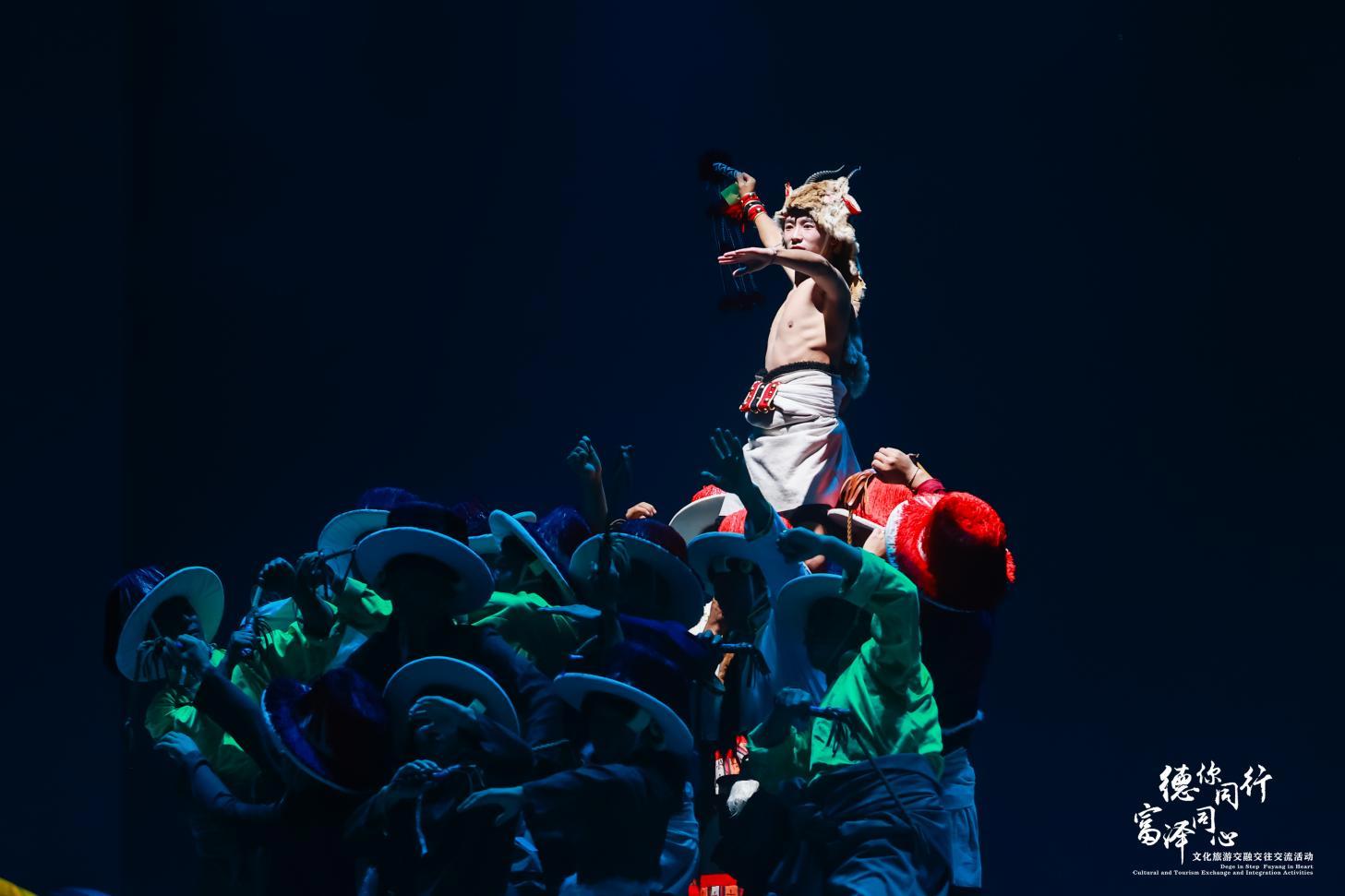

2025年夏天,德格县与浙江省杭州市富阳区共同策划了“德你同行,富泽同心”文化旅游交流活动。活动包括非遗展、农特非遗文创展销会和文化惠民演出三大板块,让雪域高原的文化瑰宝与江南水乡的温润底蕴深度碰撞。

“德你同行,富泽同心”文化旅游交流活动中,上演音乐剧《岭·格萨尔王》。

“德你同行,富泽同心”文化旅游交流活动中,上演音乐剧《岭·格萨尔王》。

两地书法家携手用藏汉双语共书“德你同行,富泽同心”,作品由两地永久收藏,象征民族团结与友谊长存。这种跨地区的文化交流活动,不仅深化了“富德协作”内涵,更探索出“文化互促、产业共兴”的新路径,为民族交往交流注入蓬勃动能。

活动中,德格县与浙江省杭州市富阳区两地书法家联袂书写“德你同行,富泽同心”。

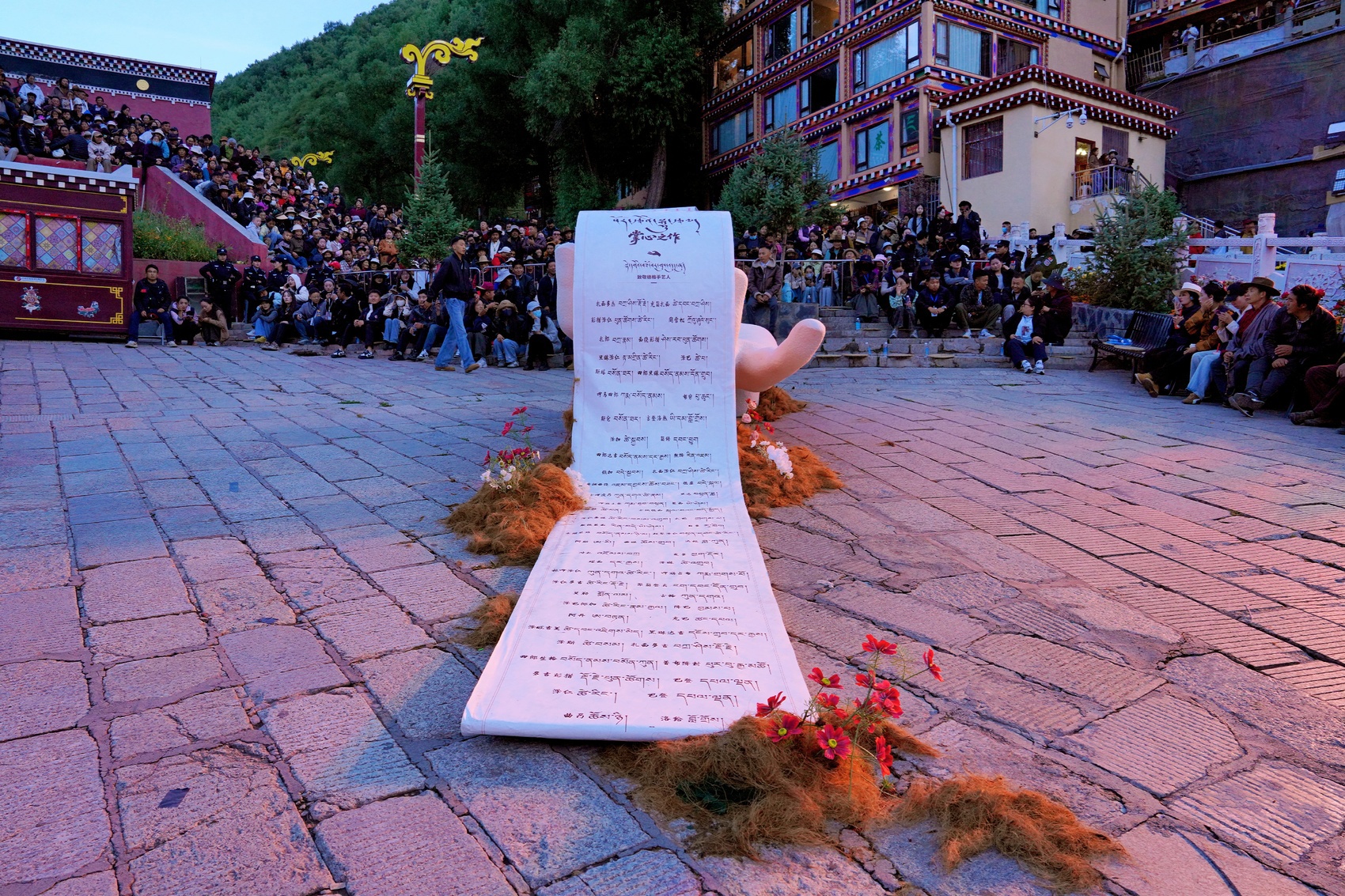

而在音乐季期间,“掌心之作”情景艺术秀成为当地文化活动的亮点。活动现场,一座以藏文化敬意手势为造型的艺术装置静静矗立,手心上放置着收录近百年来参与德格印经院印经、刻经、刷经、装经的手工艺人姓名的横幅纸张装置。

“掌心之作”情景艺术秀上收录手工艺人姓名的装置。

“掌心之作”情景艺术秀上收录手工艺人姓名的装置。

同期举办的民艺艺术展区,展出了摄影师深入麦宿、八帮等地拍摄的当地民艺人双手特写照片,每一双独特的手都讲述着一个关于坚守与热爱的故事。

此次艺术秀,记录的不仅是名字和手艺,更是一种即将消失的生活方式和精神世界——而这些东西,恰恰是铸牢中华民族共同体意识最深层的文化根基。

发展:

走文化赋能型道路

2025年上半年,德格县经济运行表现出色——地区生产总值完成10.11亿元,实现半年度突破10亿元大关。

文旅产业成为拉动经济增长的重要引擎。2025年上半年,德格县共接待游客34.18万人次,实现旅游总收入3.79亿元,同比增幅均达4.4%。

游客参观印经院中存放的雕版。

游客参观印经院中存放的雕版。

近年来,德格县始终践行“文化惠民、文化利民、文化为民”理念,在推动经济高质量发展、增进民生福祉的同时,全力打造康巴文化旅游目的地,持续深耕“文化德格”建设。

记者梳理发现,德格县正在探索一条文化赋能型发展道路。

上半年,中国文联文艺志愿服务小分队首次走进德格;麦宿及周边村落成功入选省级民族文化遗产保护利用区域试点;玉龙拉措景区获评国家4A级旅游景区;德格印经院雕版印刷技艺入选“非遗四川·百城百艺”品牌项目;贝德雅唐卡非遗工坊被评为“四川省优秀非遗工坊”;通过编创完善《原色康巴》《格萨尔王音乐剧》等剧目,开发主题旅游线路,打造特色旅游产品50余种,文化资源正转化为经济优势。

2025年中国文联文艺志愿服务小分队首次走进甘孜,文艺志愿服务点亮高原文化生活。

2025年中国文联文艺志愿服务小分队首次走进甘孜,文艺志愿服务点亮高原文化生活。

2025年3月,成都高新区——德格县共建产业园区揭牌暨托底性帮扶项目合作协议集中签署活动在成都举行。首批15个托底性帮扶产业化项目集中签约,一期投资额超10亿元,涵盖文化旅游、清洁能源等多个领域。

数据显示,德格县正在推进三产协同发展。以“有机之县”统揽农牧业产业发展,突出饲草、绿色蔬菜、生态畜牧3个优势产业,积极培育县域主导产业,提升绿色有机农畜产品输出供给能力。今年来,建成粮食高产示范带2万亩,蔬菜播种面积157亩,牛(羊)出栏2.2万头,同比增长29%。

位于德格县马尼干戈镇的万亩饲草基地。

位于德格县马尼干戈镇的万亩饲草基地。

依托水电、光伏等资源禀赋,投资1.2亿元,建设完成德格拉绒120万千瓦光伏电站,兑现群众劳务费30万元;依托“中国藏族传统手工艺之乡”金字招牌,以“旅游+非遗”融合发展为主线,打造康养游、研学游、体验游、红色游等旅游线路,形成“以文塑旅、以旅彰文”的特色发展模式。

德格的探索传递出这样一个信号:文化不是发展的点缀,而是核心资源;民族团结不是抽象概念,而是具体实践。

面对未来,德格县已经绘制了清晰的发展蓝图。

德格县委常委、宣传部长泽仁卓嘎告诉记者,德格县将以铸牢中华民族共同体意识为主线,持续擦亮“文化德格”文旅名片作为核心目标,并落实省州委关于文旅深度融合的决策部署,构建一个全域联动、深度融合、惠民富民的现代文旅产业体系。在产业拓展方面,将大力发展红色游、康养游、冰雪游和非遗体验游等新业态。同时,积极推进德格印经院院藏雕版档案申报《世界记忆名录》,稳步开展麦宿镇民族文化遗产保护利用特色区域试点工作,并加速推动长江文化公园德格段的建设。

记者手记

在德格县的采访期间,一个问题萦绕记者心中:一座小县城的文化活动,何以释放如此广泛的影响和多重效益?

答案在于德格县将文化自信与发展自信有机结合,通过深入挖掘格萨尔文化的当代价值,不仅实现了文化遗产的保护传承,更使其成为推动经济发展、促进民族团结的强大引擎。

行走在德格街头,你能感受到文化并非静置于博物馆之中,而是流淌在人们的日常生活里。更令人触动的是,文化成为了一条纽带,链接着不同群体。本地居民因文化而自豪,外来游客因文化而驻足,创业者因文化找到机遇,农牧民因文化增加收入。格萨尔王的精神不再只是历史的回响,更成为了今天德格人脚踏实地、共创未来的精神资源。

德格的做法提示我们,文化自信从来都不是固守传统,而是让深厚的历史在当下焕发出新的生命力。它不单是“保存什么”,更是“如何生长”。在这里,文化成为一种发展的语言,讲述着包容与创新、团结与共荣的德格故事。